Святителя Димитрия можно представить, как алмаз, у которого огромное количество граней – он был ректором духовных школ, принимал участие в различных общественных и религиозных организациях, был знатоком археологии, в совершенстве познал Православную святоотеческую литературу, древние языки и классику русской и зарубежной художественной мысли, был автором сотен статей по церковно - исторической тематике и краеведению.

Святитель Феофан, затворник Вышинский говорил про его пострижение: «Хорошо он сделал, что пошел в монахи… Будет архиерей – и умный, и добрый, и, главное, православный».

На Ольховатской земле его стараниями в слободе Караяшник открылась публичная библиотека, в которой имелось более тысячи экземпляров различной литературы. Вот один из штрихов из жизни Дмитрия Самбикина. Это открытие публичной библиотеки в селе Караяшник. По окончанию Санкт-Петербургской духовной академии он ожидал назначения. Ему предложили место библиотекаря Публичной Воронежской библиотеки. Он пополнил библиотеку русской литературой, книгами великих классиков - А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Ф.Г. Достоевского. А вскоре и в Караяшник стали поступать книги. В 1866 году в сельской библиотеке насчитывалось 740 экземпляров. Посетили библиотеку 108 человек, среди которых были 12 человек духовного звания, два дворянина, пять мещан, шесть военных и 83 человека из государственных крестьян. Характерно, что из посетителей, бравших читать книги в библиотеке, было десять особ женского пола.

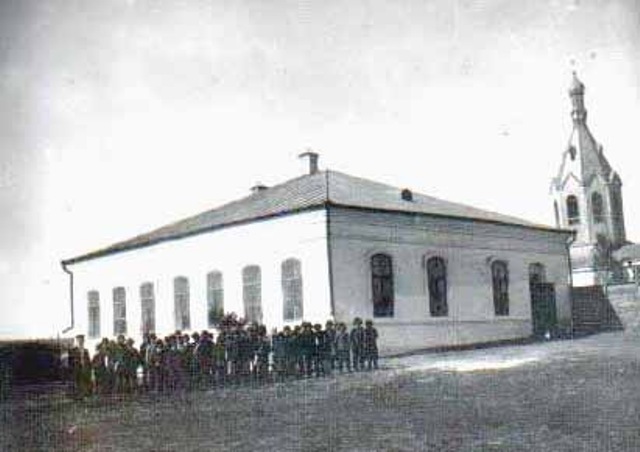

В 1901 году Д.И. Самбикиным была построена школа-церковь. В ней обучали три года девочек, а мальчиков – четыре. Здесь же имелось несколько ткацких станков, 20 прялок. Сырьём были лён и шерсть. Вязали чулки, носки, варежки и другие изделия. Школа оставалась начальной до коллективизации.

Биография

Архиепископ Димитрий Самбикин - родился в Караяшнике Ольховатского района. Епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский. Родился в семье протоиерея. Как отмечал впоследствии, воспитан был своими благочестивыми родителями «в послушании вере Христовой и в строгом исполнении церковных обрядов».

После Бирюченского духовного училища окончил в 1861 году Воронежскую духовную семинарию; Петербургскую духовную академию и был принят на должность библиотекаря Воронежской публичной библиотеки. Но вскоре, 20 января 1866 года, назначен преподавателем общей и русской церковной истории, литургики и канонического права в родной Воронежской духовной семинарии. В этом же году, 26 сентября, он был рукоположен во диакона; 1 октября — во иерея к Рождество-Богородицкой (Пятницкой) церкви в Воронеже с оставлением в семинарии, где также преподавал историю, греческий и латинский языки, практическое руководство для сельских пастырей. В 1867 году утверждён в степени магистра богословия.

В 1867 году женился, но 13 апреля 1870 года овдовел.

С 5 мая 1872 года он - ректор Тамбовской духовной семинарии (с 23 июня — в сане протоиерея; 11 февраля 1877 года пострижен в монашество митрополитом Московским Иоанникием а 13 февраля возведён в сан архимандрита). За восемь лет руководства отца Димитрия Тамбовская семинария стала одной из лучших в России. Освобождён от должности ректора семинарии 31 декабря 1880 года в связи с вызовом в Санкт-Петербург на чреду священнослужения, после чего, 6 августа 1881 года, назначен ректором Воронежской духовной семинарии. В 1886 года наречён епископом Балахинским, викарием Нижегородской епархии и 4 января 1887 года хиротонисан во епископа в московском Успенском соборе митрополитом московским с собором епископов. С 28 октября 1887 года он - епископ Балтский, викарий Подольской епархии. Через три года, с 13 декабря 1890 года - епископ Подольский и Брацлавский.

С 6 ноября 1893 года - почётный член Московской духовной академии. С 1895 года - почётный член Казанской духовной академии. 2 ноября 1896 года назначен епископом Тверским и Кашинским. Как знаток археологии, он выявил и реставрировал много из церковной исторической старины, не оставляя епархиальной деятельности.С 6 мая 1898 года - в сане архиепископа.

17 марта 1904 года за выдающиеся учено-литературные труды Советом Санкт-Петербургский академии удостоен учёной степени доктора Церковной истории.

С 26 марта 1905 года был архиепископом Казанским и Свияжским. В Казани основал церковно-археологическое общество. Скончался 17 марта 1908 года в Казани.

Самый значительный труд Димитрия (Самбикина) — «Месяцеслов святых, всей Русской Церковью или местночтимых и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем отечестве». Первое издание, напечатанное как приложение к «Тамбовским Епархиальным Ведомостям» за 1878—1880 годы, составило 5 книг. Издание, печатавшееся с 1893 по 1903 годы, состояло из 14 выпусков. «Месяцеслов» отмечен высокими дидактическими достоинствами, содержит многочисленные справки, сопутствующие главной сюжетной идее. Кроме того, для использования его как справочника, в конце каждого выпуска были даны «указатели: глухие, именные, предметные, аннотированные»; нумерация выпусков начиналась с сентября — первого месяца церковного года. Жизнеописания святых, как правило, сопутствуют обстоятельные списки использованной литературы.

В 1890 году епископ Димитрий начал работать над новым капитальным трудом: «Собор святых 70 апостолов», который был издан в 1900-1902 годах. Композиционно этот труд является описанием жития и деяний апостола Павла, поскольку почти все из 70 апостолов или его спутники, или обращённые им в христианскую веру.

Много работ у Димитрия (Самбикина) посвящено вопросам русской церковной истории и археологии, агиологии и агиографии.

Имя Н.И. Костомарова стоит наряду с такими славными сынами России, как Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.А. Ключевский. Сын крепостной крестьянки и барина, который родился 16 мая 1817 года в слободе Юрасовка навсегда прославил наш Ольховатский район. Николай Иванович Костомаров – писатель, поэт, фольклорист-этнограф, но более всего он известен как знаменитый историк России и Украины. Церковно-приходская школа в Юрасовке была построена на средства Николая Ивановича. Во второй половине 19 века после отмены крепостного права в селе на средства Костомарова была открыта школа трудового направления, здание которого действовало до 1983 года.